在浙江外国语学院的校园里,面向本科师范生活跃着两个教师教育实验班:2015年创办的"国际化卓越教师培养创新实验班"(下称"卓越班")与2021年设立的"未来教育家"创新实验班(下称“未来班”)。它们承载着学校三十余年中德教师教育合作的历史积淀,呼应教育部卓越教师培养计划的时代号召,以"志向驱动、素养导向、靶向支持"的创新实践,探索新时代师范生培养的新路径。

一、应运而生:从国际合作积淀到本土创新实践

这两个实验班的诞生,离不开一段跨越三十余年的国际教育情缘。自1988年起,我校与德国汉斯·赛德尔基金会、帕绍大学等机构连续开展11期教师培训合作,辐射全国20余万中小学教师和校长,其中包括5000余名名师名校长,斩获2项师资培训领域的省级教学成果奖,我也校成为了浙江省教师教育重点基地,和教育部"国培计划"重点培训基地。

2010年,我校转型升级为全日制普通本科高校,秉承教师教育的传统,开启了职后教师培训与独立开展普通本科师范生培养两条腿走路的教师教育格局。2014年,教育部《关于实施卓越教师培养计划的意见》出台,为教师教育未来的改革指明了方向。彼时,我校已在中德合作中积累了丰富的教师培训经验——从"主题·反思·参与"的培训模式到跨文化教育理念的实践,这些成果为师范生培养的创新提供了宝贵借鉴。2015年,学校基于与德国帕绍大学的合作创办了"国际化卓越教师培养创新实验班",将职后培训经验反哺职前培养,开启了卓越教师培养的系统化探索。

德方代表参加卓越班启动仪式(2015)

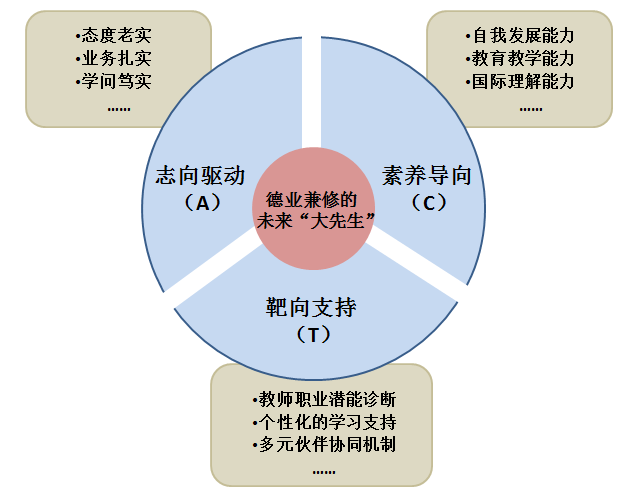

经过六年实践,卓越班形成了"志向驱动(Aspiration-driven)·素养导向(Competence-oriented)·靶向支持(Target-supported)"三位一体的"ACT"模式,其核心理念是通过激发教育志向、夯实专业素养、提供精准支持,培养"德业兼修的未来'大先生'"。这一模式的成功,为后续实验班的拓展奠定了基础。

2021年,在卓越班成功经验基础上,学校拓展设立了“未来教育家”创新实验班,进一步强化教育创新与管理能力的培养,形成了卓越班与未来教育家班“双轮驱动”的教师教育创新格局。实验班的学生们在励志导师与班主任的带领下利用晨起,课余、暑假的时间,晨读锻炼,参与讲座、研讨,开展线上、线下的教育国际交流,参与专题学习,开展教育调研与实践。两个实验班虽各有侧重,但共同延续着"德业兼修"的培养主线:前者以国际化为特色,侧重全球视野与教育、教学能力的塑造;后者以教育革新为核心,聚焦未来教育场景的适应与创造力培养,两者共同构成浙外探索卓越教师培养的重要实践载体。

二、特色鲜明:ACT模式下的育人创新实践

两个实验班设立时间有先后,但均以"ACT"模式为核心框架,在实践中各有侧重,共同构建起特色鲜明的培养体系。

(一)志向驱动:四课堂联动筑牢教育初心

教育的根本,在于唤醒对教育事业的赤诚。实验班创新性地构建了"四课堂联动"的师德养成路径,让教育家精神的培育贯穿始终。

第一课堂"向榜样看齐",将学校承办的名师名校长研修班等高端资源与日常教学整合,让师范生参加到职后培训的研修活动中,近距离向名师名校长学习。邀请教育名家来校分享,开设行知讲坛传播榜样的力量。

杭州市学军小学原校长杨一青先生给实验班学生开讲《融入学校发展的人生》

第二课堂"向身心发问",以"萤火虫"社群为载体,由励志导师带领学生每日坚持晨跑晨读。晨读《四书章句集注》《尚书》等经典,晨跑锤炼意志,群内打卡记录着成长轨迹。有学生在体会中是这样写的:"从数圈数的煎熬到规划日程的从容,从荨麻疹反复发作到症状消失,晨跑晨读不仅改变了身体,更沉淀了心性。""点亮自己,温暖他人"的社群精神,成为了学生成长的精神底色。

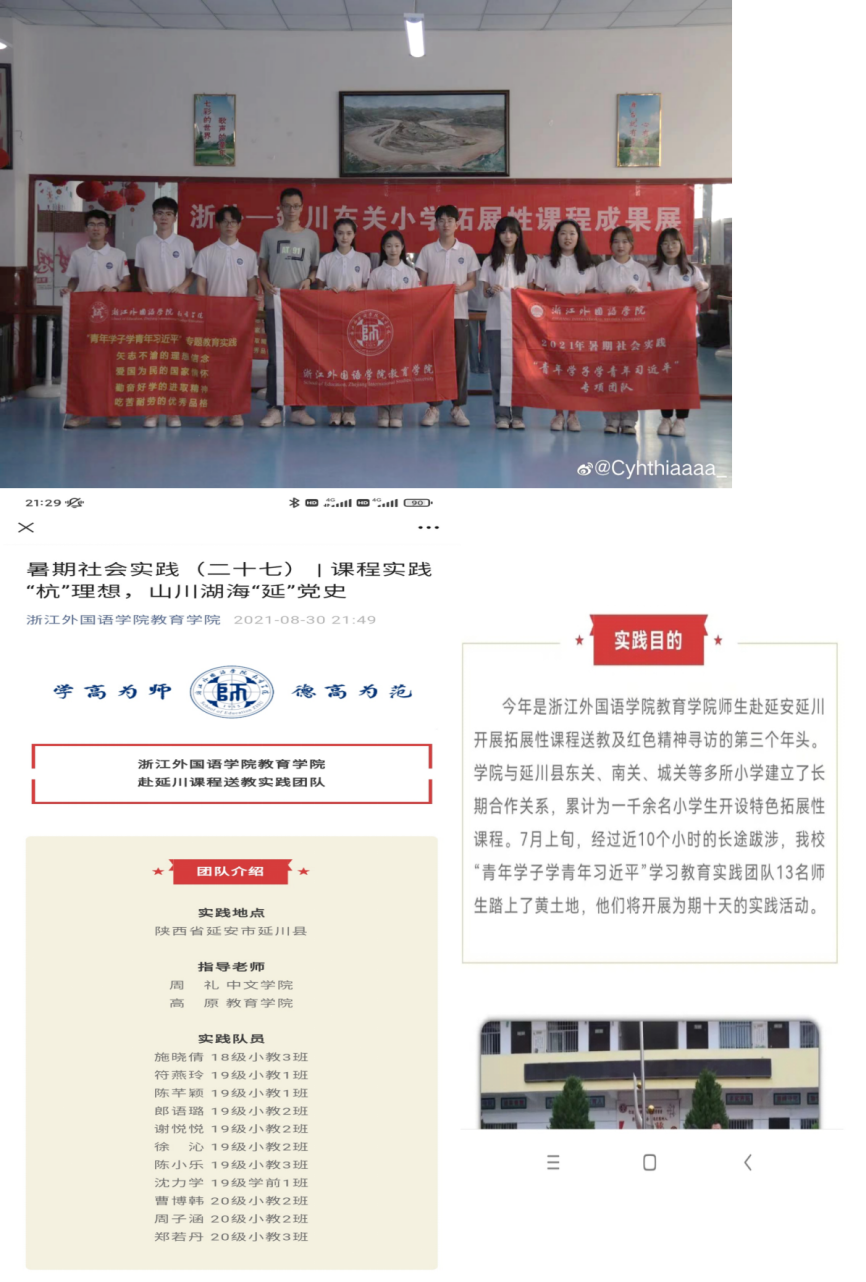

第三课堂"向社会扎根",通过志愿服务与公益支教培育担当。实验班学生连续多年赴陕西延川、天台石梁开展暑期支教,参与"可持续发展教育国际研讨会""长三角名校长高峰论坛"等志愿服务。师生团队在支教时,将"社会情感学习"融入课堂,用游戏化教学让乡村和山区的孩子们感受知识的温度,这种"利益大众"的实践,让教育使命具象化。

实验班学生延川支教

实验班学员赴天台送教

第四课堂"向世界瞭望",以国际研学拓宽教育格局。实验班学生参与"可持续发展教育"德国研学项目,走进帕绍大学的课堂与当地中小学校;与德国学生一起在“可持续发展教育”主题的线上夏令营中结成合作小组,共同完成小组项目;与来访的美国密苏里南方州立大学师生开展中美教育比较,共同开展中国教育与文化的实地考察与调研。通过跨境、在线、在地的的国际化,拓宽了师范生的教育视野与对人类共同命运的关切。

实验班学生赴德国交流

中德大学生暑期线上夏令营

中美大学生线上线下共上一门课

(二)素养导向:双主体课程夯实专业根基

从 "学科逻辑" 向 "素养 - 工作逻辑" 的转向,是实验班课程体系的核心突破。基于国家级课题 "师范生专业能力分阶行为指标体系",团队创新构建了 "原理与实务融合" 的双主体课程模式 —— 让学生既以 "学习者" 身份深耕理论,又以 "教育者" 角色践行实践,在 "学做互促" 中筑牢专业根基。

在 “社会情感力(SEL)”培养中,学生在参与式体验中掌握 "自我情绪识别"" 积极倾听 "等基础方法,再在实验班的团队建设、内部沟通,以及赴中小学的班级管理实践中加以应用。

在“国际理解教育课程”中,学生先跟随教育专家、国别和语言专家系统学习、理解全球胜任力、跨文化交际、可持续发展理念,和多个国别的教育与文化,再以课程设计与实施者的角色,将国际理解教育夏令营带去中小学校。

"未来教育家" 实验班则特别强化了 "学习者与研究者" 的双主体角色融合。学生在学习了教育管理理论、教育名家经典之后,组成研究小组,开展校长办学理念的访谈研究,形成研究报告。

双主体的课程模式,激发学员以实践者的自觉参与到理论的学习过程中,以实践来促成自身能力、素养的提升与社会价值的增值。

实验班双主体课程的夏令营实践

(三)靶向支持:协同机制助力成长

职前职后资源的深度融通与精准化支持,是实验班人才培养的核心保障。依托七十年教师教育积淀的资源网络,团队构建了选育结合的支持体系,助力每一名学生的成长。

二次选拔优选学员。实验班学员来自于全校的八个师范专业。师范生入校一年后,根据学习与成长的简历初筛后,团队邀请基础教育一线的名师、名校长担任评委通过面试选拔“乐教适教,眼里有光”,既具备发展潜质,更怀揣教育热忱的学员开启实验班的旅程。

专家型导师团全程护航。卓越班组建"双师协同"导师团——校内学科教学法专家与包括"省中小学名师名校长工作站"成员在内的一线名师共同担纲,前者侧重理论引领,后者聚焦教育、教学实操。未来班则由教育管理学专家孙绵涛教授领衔,集结兼具教育管理实践经验与研究能力的导师团队,侧重培养教育革新与管理能力。两个实验班拥有共同的励志导师,每日带领晨跑晨读,以"润物细无声"的陪伴塑造习惯。每个实验班的两名班主任,全程陪伴学习与活动,组织学习反思与分享,并通过实验班公众号沉淀收获。

职前职后资源无缝衔接。实验班深度融入学校高层次师训干训网络:学员与"长三角名师高级研究班"、"京苏粤浙卓越教师研修班"等项目的学员共同参与专题学习、课堂观摩、教育考察;依托学校建立的教师发展学校、博士工作站网络,邀请一线校长、教师来校开展交流、分享与讲座。这种"高校-中小学"资源互通的模式,既让学员们近距离接触教育改革前沿,也让基础教育的实践者深度参与进培养过程。

三、硕果盈枝:从育人实效到模式赋能的创新实践

十年深耕,两个实验班以扎实的实践探索结出丰硕成果,其影响力既体现在学子的成长轨迹中,更延伸至师范教育改革的多个领域,形成 "点上突破、面上辐射" 的效果。

(一)育人质量:从"站稳讲台"到"卓越成长"

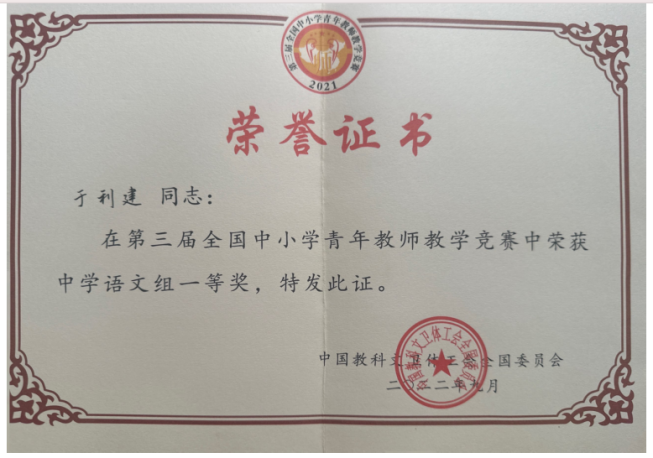

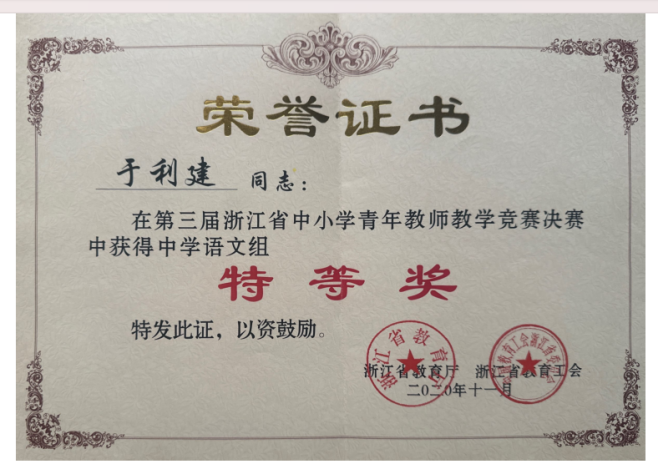

实验班毕业生以"专业扎实、适应性强"获得用人单位的高度认可。迄今的320名毕业生中,高质量就业98.5%。绝大多数毕业生在省内,尤其是在杭州地区的中小学、幼儿园里快速成长为骨干、中坚。据不完全统计,已有30人成为了所在学校基层教学组织的负责人和中层干部,有2人获得"浙江省中小学青年教师教学竞赛特等奖"。尤为亮眼的是首届毕业生于利建,工作仅两年,就获得了省赛特等奖,工作四年后就获得了“全国中小学青年教师教学竞赛”一等奖。此外,已有各1人在国内和国外(德国)的名校获得博士学位,并入职国内高校,分别有1人和4人已在国内和国境外(英国、香港地区)的名校获得硕士学位。毕业生发展后劲足,实验班的口碑也得到了用人单位和社会的广泛认可,实验班毕业生在杭州、宁波等地拥有提前批应聘资格。

(二)模式赋能:从实验班探索到师范教育生态优化

实验班的创新实践不仅惠及自身,更从理论、实践、资源三个维度为全校师范专业发展注入动能,实现了 "以点带面" 的辐射效应。

理论层面,团队在吴卫东教授带领下,依托中德合作国家课题与实验班实践,构建起基于 "素养 - 工作逻辑" 的师范生专业能力结构模型,出版专著《师范生专业能力与学习支持系统》(国家社科基金成果),为师范教育改革提供了学理支撑。

实践层面,实验班探索直接推动了师范专业建设提质升级:所在小学教育专业 2021 年入选 "国家级一流本科专业建设点";"原理与实务融合" 的课程模式催生了《小学数学课程与教学论》(国家级一流课程)及 "小学教育研究方法"" 儿童文学作品解读 "等 6 门省级一流课程;师生参与的" 可持续发展教育 "实践项目,斩获省级基础教育成果奖一等奖" 模块课程:可持续发展教育的浙江经验 "。此外,实验班首创的《社会情感学习》《国际理解教育》等双主体课程,已纳入教育学院各师范专业的培养方案,让更多的师范生能够共享创新成果。

资源层面,实验班成为打通职前职后教育的关键纽带。面向实验班开设的 "行知讲坛" 升级为全校师范生的思想平台,邀请特级教师、名校长分享实践智慧;中德大学生线上/下夏令营、中美教育比较研学、青年领导力等国际化项目,为全校师范专业提供了可复制的国际化育人范式。

四、初心如磐:向着"未来大先生"的培养目标前行

从卓越班到未来班,浙江外国语学院的教师教育创新实践,始终围绕"为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人"的根本问题。在"ACT"模式的指引下,学生们既传承着"学问笃实、态度踏实"的治学传统,又秉持着"国际理解、自我发展"的时代精神。

这两个实验班的探索不仅培养了一批批优秀的师范生,更是始终在师范教育改革的前沿上探索。面向未来,这份探索仍将继续,朝着培养更多"德业兼修的未来大先生"的目标稳步前行。